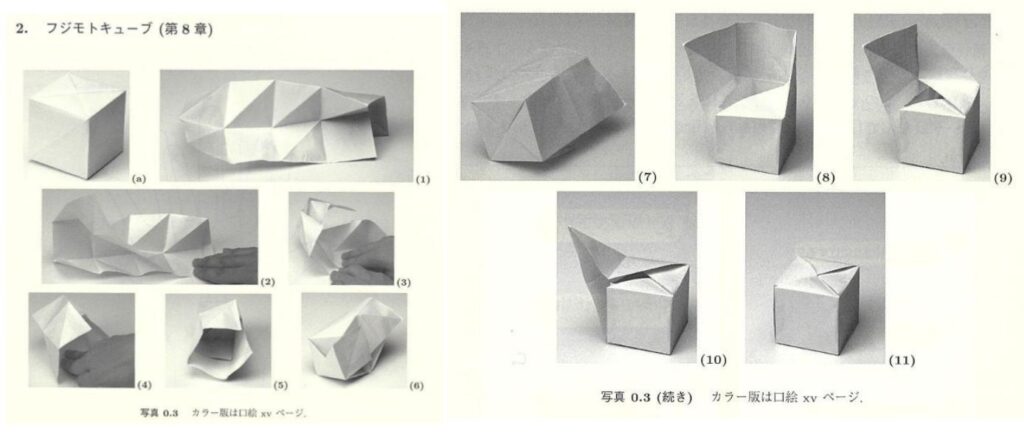

フジモトキューブ_写真 0.3.JPG

—– * —– * —–

・ 「実験数学読本❸(矢崎成俊 著)」の第8章は「フジュモトキューブともの入れ」があります。

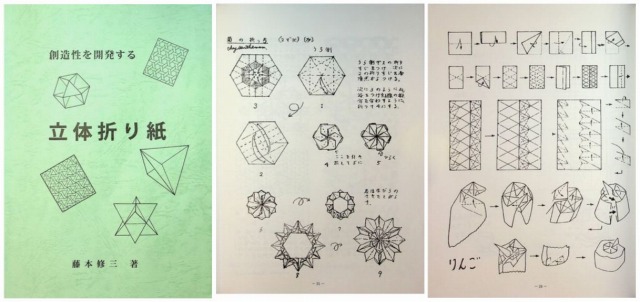

・ 藤本修三先生については Gigazine の記事が詳しいです。

「幾何学折り紙のパイオニアである藤本修三氏の自費出版折り紙教本5冊がパブリックドメインに」https://gigazine.net/news/20221025-shuzo-fujimoto-origami-books-public-domain/

s-640藤本修三_PD.jpg

—– * —– * —–

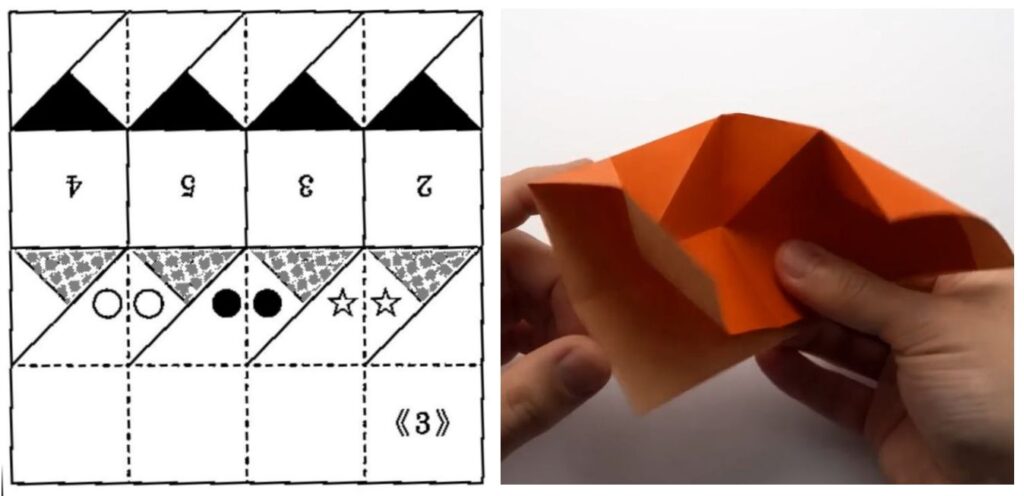

実験数学読本の展開図と説明をもとに作り始めたのですがなかなかに難解です。調べるとyoutubeにいろいろな解説動画があったのでスロー再生などをしながら何とか乗り越えることができました。

展開図とyoutube.JPG

—– * —– * —–

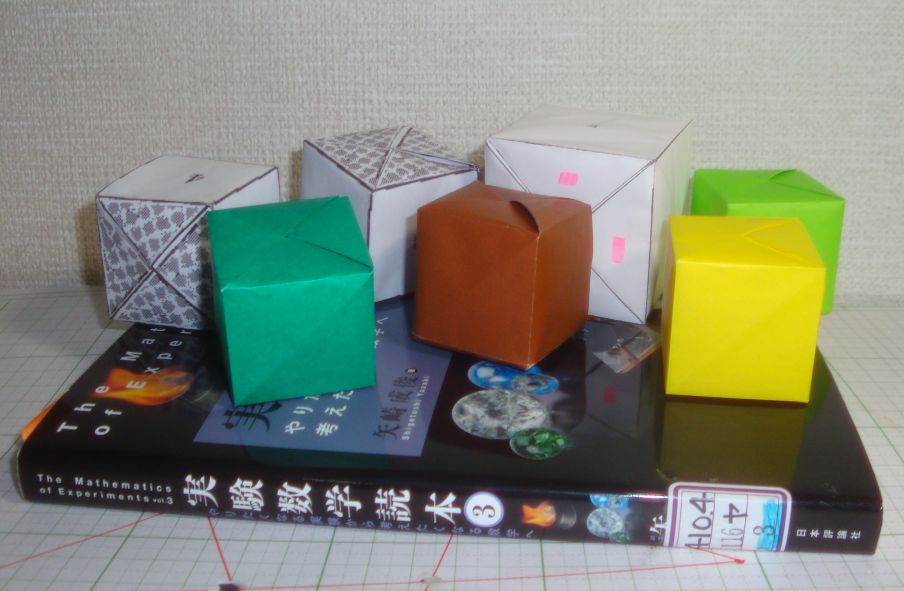

作りかけ途中で投げ出していたものが何個もありましたが,一つの成功に倣うことで完成させることができました。

藤本キューブ_7.JPG

【数学の話題】